Artigo – 2013: um grito de angústia coletiva

por Hubert Alquéres

Há dez anos inaugurava-se no Brasil uma nova forma de mobilização, com as jornadas que reuniram multidões em diversas cidades do país. Fenômeno semelhante tinha acontecido antes, com a chamada “Primavera Árabe” e os “Indignados” na Espanha.

Em comum, tais movimentos fugiram do escopo das manifestações tradicionais, organizadas de forma vertical por partidos políticos, sindicatos ou movimentos sociais, na maioria das vezes de esquerda. O novo fenômeno foi chamado de “enxameamento” porque as pessoas saiam espontaneamente das redes sociais para as ruas sem estruturas hierarquizadas e de forma horizontal. A presença de estudantes sempre foi expressiva nestas manifestações.

Ainda hoje não há consenso na comunidade acadêmica e no mundo político sobre o significado das jornadas de junho de 2013. Muitas vezes o debate vem contaminado por um viés ideológico, impedindo uma leitura desapaixonada sobre o junho que abalou o Brasil. Mas, no campo da esquerda tradicional e de muitos intelectuais que orbitam em torno do Partido dos Trabalhadores, foi construída uma narrativa majoritária, segundo a qual 2013 foi o ovo da serpente da ascensão da extrema-direita ao poder, com a eleição de Bolsonaro cinco anos após.

Interessante observar que essa narrativa foi construída a posteriori. Nos dias em que ocorreram as manifestações o Governo Dilma as viu como produto dos avanços sociais dos anos dourados do PT, definidos por Lula, no seu costumeiro hiperbolismo, como um “momento mágico”. Para o partido estava acontecendo apenas um fenômeno absolutamente natural: “quando se conquista avanços sociais, as pessoas querem sempre mais”, como dizia a então presidente.

Portanto a primeira leitura do partido sobre aqueles acontecimentos era positiva. Tanto que seu presidente, Ruy Falcão, prometeu transformar as manifestações em um mar vermelho, com os militantes petistas enchendo as ruas com bandeiras do Partido. Quando a juventude petista aderiu aos atos, foi surpreendida por um coro gigantesco: ”sem partido, sem partido”. O coro se explicava parcialmente pelo fato do PT ter caído de paraquedas em manifestações que não convocou e muito menos liderou.

Na verdade, a esquerda no poder estava catatônica diante daqueles acontecimentos. Como na música de Caetano, não estava entendendo quase nada do que as ruas diziam. Dez anos depois Ideli Salvatti, ex- ministra das Relações Institucionais do governo Dilma Roussef confessou: ”aquilo terminou e não conseguimos entender o que movia tudo. Era algo novo”.

Só a partir do impeachment de Dilma foi construída a narrativa baseada em causalidades entre as jornadas de junho, o impeachment de Dilma, a Lava-Jato, a prisão de Lula e a vitória de Bolsonaro. Essa interpretação mecanicista caiu como uma luva para aplacar a consciência de uma esquerda refratária a reconhecer seus erros, inclusive os de natureza ética. Mas não explica os acontecimentos de dez anos atrás. Torna-se necessário retomar o debate.

Sem viseiras ideológicas, o cientista político Jonas Marcondes de Medeiros faz uma leitura essencialmente positiva do junho que abalou o Brasil. Segundo ele, naquele junho “havia uma demanda de democratizar a democracia, para aprofundar os valores da Constituição de 1988”. Convenhamos, isso nada tem a ver com a pregação golpista que redundou no 8 de janeiro de 2023.

As jornadas de 2013 foram, como a descreveu o cientista político Marco Aurélio Nogueira em seu livro As ruas e a democracia, “um grito de angústia coletiva”, decorrente de dois fatores: o mau funcionamento do Estado de Bem-Estar Social criado pela Constituição de 1988 e a crise de representação de um sistema político impermeável e descolado dos sentimentos da sociedade.

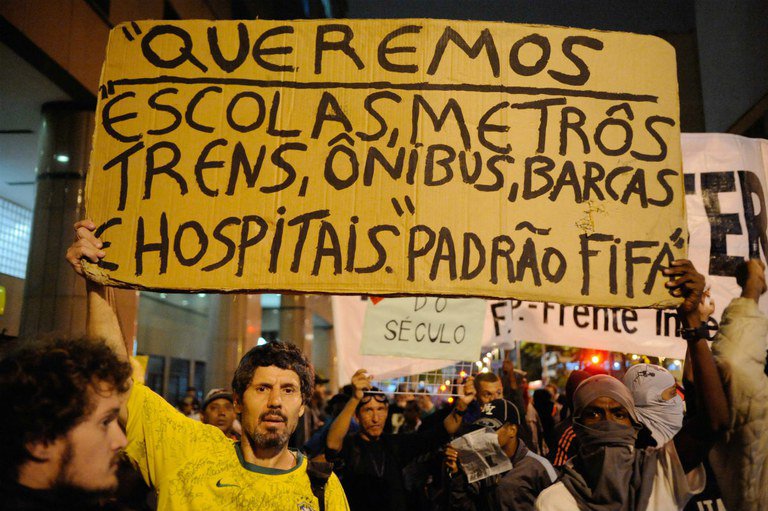

Esses dois sentimentos se traduziam, de forma cristalina em duas palavras de ordem dos manifestantes: “Queremos Saúde e Educação padrão Fifa” e “Vocês não nos representam”. Sim, havia miríades de slogans em seus cartazes, escritos de próprio punho. Desde “meu útero é laico” até a emblemática “anote aí; eu não sou ninguém”. O recado dos manifestantes era claro: ”para o sistema eu não sou ninguém, mas estou aqui, me manifestando”.

As manifestações fugiam ao figurino tradicional. Os manifestantes queriam realizar a cidadania por outros meios, de forma horizontal, por meio de um novo fenômeno que se alastrava, inclusive nas periferias: a formação de coletivos, organizados em torno de bandeiras tangíveis, não dispostos a sacrificar-se por um futuro intangível. Nesse sentido, junho de 2013 é parte de uma onda de revolta democrática que varreu o mundo, além da Primavera Árabe ou dos Indignados na Espanha, ocorreram grandes manifestações na Grécia e o Ocupy Wall Street.

O grito de angústia coletiva de 2013 coloriu as ruas brasileiras, atraindo jovens das periferias, fenômeno que não se viu em jornadas anteriores. As redes sociais tinham tornado dispensáveis a existência de grandes aparatos ou dos grandes meios de comunicação para o êxito de manifestações. O “Mídia Ninja” inovou com sua cobertura de dentro das manifestações. As pessoas saiam das redes para as ruas. Como dizia o cartaz de um manifestante: “Saí do facebook para entrar para a história!”. Tinham na mente um sentimento reformista, como alardeava um de seus cartazes improvisados: ”Desculpem o transtorno, estamos reformando o Brasil”.

Como caracterizar ideologicamente esses jovens? Marco Aurélio Nogueira entendeu a revolta das ruas como o “espírito de uma nova esquerda, anunciando aquilo que a velha esquerda deixou de valorizar: mais importante do que ‘chegar ao poder’ é elaborar novas maneiras de organizar a convivência e compartilhar poderes. Uma esquerda mais cultural e participativa, refratária a ordens unilaterais e hierarquia.”

Não estava escrito nas estrelas que as manifestações de 2013 desaguariam na vitória de Bolsonaro. Se isso aconteceu foi devido a incapacidade das forças que tinham conduzido a transição democrática, principalmente quem estava no poder, de dar uma resposta institucional e sistêmica aos justos anseios de uma sociedade cansada de pagar impostos altos para receber, em troca, serviços de terceiro mundo. Em outras palavras, os partidos, o parlamento, o poder executivo, os sindicatos, a sociedade civil organizada, foram incapazes de trazer para dentro do mundo da política, as justas aspirações de um povo cansado de ficar calado.

O sistema falhou e ao falhar abriu espaço para o antissistema, para a antipolítica. Quando isso acontece, não resulta em boa coisa. Bolsonaro foi a forma perversa – por isso mesmo a não-resposta – da incapacidade de se equacionar, pela via democrática, a demanda que vinha das ruas. Há muito a se cobrar de todos, antes de se pôr o dedo em riste nas jornadas de junho de 2013. A começar da esquerda encastelada no poder e indiferente ao grito das ruas.

Poderia ser diferente. Perto de nós temos o exemplo do Chile, com sua convulsão de 2019. O “Estalido social” foi muito mais antissistema do que nosso junho de 2013. No entanto, os partidos chilenos foram capazes de encontrar uma saída institucional, trazendo para dentro da política a demanda das ruas. Isso redundou na eleição de Gabriel Boric e no processo constituinte.

No nosso caso faltaram lideranças e instituições capazes de canalizar e dar uma resposta satisfatória às duas grandes demandas de junho de 2013: serviços públicos de padrão do primeiro mundo e um sistema de representação sintonizado com os anseios da sociedade. Elas continuam perenes. O grito de angústia coletiva de 2013 ainda está preso na garganta.